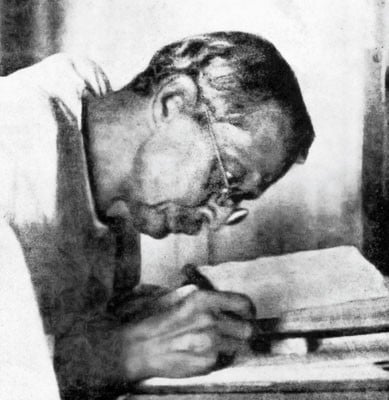

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধবী লতা

“গুরুদেবের নির্দিষ্ট কাজে চোখ দু’টো উৎসর্গ করতে পেরেছি, এটাই পরম সান্ত্বনা”।’- অভিধান সংকলনের পর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে এমনটাই বলতে শোনা যেত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাংলা শব্দ ও শব্দার্থ নিয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহের দিকটি প্রথমে ধরা পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের চোখেই। হরিচরণ ছিলেন ঠাকুর পরিবারের পতিসরের জমিদারির সেরেস্তা। সেখানেই জমিদারির কাজকর্ম দেখভাল করতে এসে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন সংস্কৃতজ্ঞ হরিচরণকে।

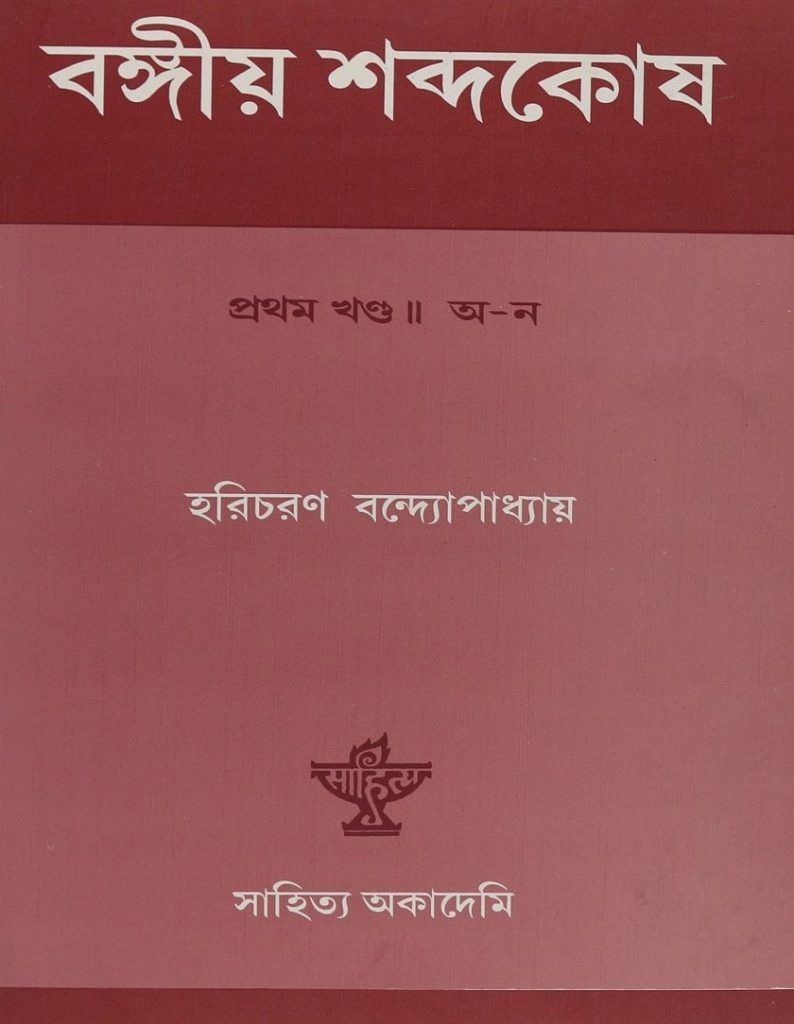

দিনের বেলায় সেরেস্তার কাজ সেরে সন্ধ্যের পর তিনি সংস্কৃত আলোচনা, বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসের কপি-পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা- এসব কাজে ব্যস্ত থাকতেন। জহুরির চোখ চিনে নিয়েছিল আসল রত্ন। এর কদিন পরেই শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে চিঠি লিখে পতিসর থেকে হরিচরণকে ডেকে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার সাথে সাথে অর্পণ করেছিলেন বাংলা ভাষায় একটি অভিধান প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব। সূচনা হয়েছিল বাংলা অভিধানের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের। বঙ্গীয় শব্দকোষ নামের এই বিপুল শব্দভাণ্ডারের পেছনে হরিচরণ ব্যয় করেছিলেন তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর।

নতুন শব্দ সংকলন ছাড়া আর কোনো দিকেই দৃষ্টি দেন নি। হারিয়েছিলেন দৃষ্টিশক্তিও। বঙ্গীয় শব্দকোষ বাংলা ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান হলেও এর পেছনের কাহিনি অনেকেরই অজানা।

হরিচরণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬৭ সালের ২৩ জুন উত্তর চব্বিশ পরগনার যশাইকাটিতে মায়ের পৈতৃক ভিটেতে। বাবা নিবারণচন্দ্র। মা জগৎমোহিনী দেবী। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হরিচণ কখনোই ছিল না। দারিদ্রের সাথে যুঝেই তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর গোটা জীবন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছিলেন জন্মস্থান যশাইকাটিতেই । এরপর কলকাতার জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন এবং বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠা করা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন।

কিন্তু বিএ তৃতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই বাবার মৃত্যু ও আর্থিক অনটনে তাঁকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। কলকাতা টাউন স্কুলে তিনি প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কিন্তু পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে তিনি বেশি মাইনেতে পতিসরের কাচারিতে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাজ নেন। পতিসর তখন ঠাকুরবাড়ির জমিদারির অন্তর্গত। সেই সূত্রেই হরিচরণের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয়।

একদিন জমিদারির কাজকর্ম দেখতে এসে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন হরিচরণ দিনে সেরেস্তার কাজ করলেও সন্ধের পর থেকে তিনি ব্যস্ত থাকতেন সংস্কৃত আলোচনা, বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসের কপি-পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা এসব কাজে। সেইসব পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষণ করেই হরিচরণকে চিনতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কাজ সেরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ফিরে গেলেও হরিচরণকে ভোলেননি তিনি।

কিছুদিন পরই পতিসরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে তাঁর লেখা একটি চিঠি এল, তাতে লেখা ছিল- “শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও”। চিঠি পেয়ে হরিচরণ পৌঁছলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে তিনি সংস্কৃতে শিক্ষকতার দায়িত্ব পেলেন। শান্তিনিকেতনে প্রায় তিন বছর শিক্ষকতার পর সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসামান্য দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সংস্কৃত প্রবেশ রচনার দায়িত্ব দেন।

নিবিষ্ট চিত্তে সংস্কৃত প্রবেশ রচনার কাজ করে যাচ্ছিলেন এমন সময় (আনুমানিক ১৩১১ বঙ্গাব্দে) রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আরও একটি কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। রবীন্দ্রনাথ হরিচরণকে ডেকে বললেন, “বাংলা ভাষায় তো তেমন কোনো অভিধান নেই। তোমাকে একটা অভিধান লিখতে হবে”। কবিগুরুর আদেশ পেয়ে তিনি প্রথমে সংস্কৃত প্রবেশ রচনার কাজ শেষ করেন এরপর শুরু করেন অভিধান সংকলনের কাজ।

গ্রন্থের সূচনালগ্নে সংকলক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন অভিজ্ঞ আভিধানিকেরই সাহায্য পাননি। কোন পথপ্রদর্শক না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি এই বিশাল শব্দকোষ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গ্রন্থের ভূমিকায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই লিখেছেন:

“তখন অভিধান-রচনার অনুরূপ উপকরণসঞ্চয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম এবং অধ্যাপনার অবসানে নানা বাঙলা পুস্তক পাঠ করিয়া প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। আশ্রমের গ্রন্থাগারে যে সকল প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থ ছিল, প্রথমে তাহা হইতেই অনেক শব্দ সংগৃহীত হইল। এই সময়ে প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় পঞ্চাশখানি গদ্য-পদ্য গ্রন্থ দেখিয়াষিলাম।

তদ্ভিন্ন সেই সময়ে প্রকাশিত বাঙলাভাষার অভিধান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সমুহে প্রকাশিত প্রাদেশিক শব্দমালা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত শব্দসংগ্রহ হইতে অনেক শব্দ সঞ্চিত হইয়াছিল। প্রাকৃতব্যাকরণ হইতেও অনেক বাঙলা শব্দের মূল সংস্কৃত শব্দ ও তদ্ভব শব্দও কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার প্রায় দুই বৎসর অতীত হয়। ১৩১৪ সালের ১৬ চৈত্র আমার শব্দ-সংগ্রহের সমাপ্তির দিন”।

এভাবে প্রথম দফায় শব্দ সংগ্রহের পর তিনি শুরু করলেন শব্দ সাজানোর কাজ। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে গিয়ে সেই সাজানো শেষ হলো। এরপর চলল বাংলার সাথে প্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দের সংযোজন, সেগুলোর বুৎপত্তি, সত্যিকারের প্রয়োগ ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ইত্যাদিও লিপিবদ্ধ করার কাজ। হরিচরণের ভাষায়— “ইহাই প্রকৃত শব্দ-সংগ্রহের শুরু”।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মনিষ্ঠা দেখে খুশি হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিপাঠীকে লেখেন, “এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে”। কিন্তু কাজের এ পর্যায়ে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে আর্থিক সমস্যার কারণে তাঁকে অভিধানের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় সেন্ট্রাল কলেজে সংস্কৃত পড়ানোর চাকরি নিতে হয়েছিল।

তবে তাঁর মন পড়ে রয়েছিল ফেলে আসা অসমাপ্ত অভিধানের কাজে। এভাবে চলতে চলতে মনোকষ্ট সইতে না পেরে একদিন সব কথা খুলে বললেন রবীন্দ্রনাথকে। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে হরিচরণকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন। বৃত্তি পেয়ে হরিচরণ ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে এবং অভাবনীয় পরিশ্রম করে ১১ মাঘ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দে অভিধান সংকলনের কাজ সম্পূর্ণ করেন। এ সময়ের মধ্যে হরিচরণ বাংলা শব্দ ও অর্থের খোঁজে যতরকম দেশী-বিদেশী ভাষার সংস্পর্শে বাংলা এসেছে, সব ছেনে ফেলেছেন।

সংস্কৃতের সাথে আরবি, ইংরেজি, ফারসী, হিন্দি, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষা খুঁজেও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজে বের করে, ক্রমানুসারে সেগুলোও লিপিবদ্ধ করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেও এ কথার সত্যতা মেলে। তিনি যখনই হরিচরণের বাড়ি যেতেন, তখনই দেখতেন তক্তপোষের উপর স্তুপ করে রাখা উর্দু, ফারসি, ইংরেজি, ওড়িয়া, মারাঠিসহ বিভিন্ন ভাষার অভিধান ছড়ানো রয়েছে।

বঙ্গীয় শব্দকোষ নিয়ে হরিচরণের কাজের একাগ্রতা সেটা বোঝা যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সুরঞ্জন ঘোষের একটি লেখার এ বক্তব্যটি থেকে— “প্রতিদিন সান্ধ্য আহ্নিক সেরে লন্ঠনের আলোয় কুয়োর ধারে খড়ের চালাঘরে পশ্চিম জানলার কাছে হরিবাবু কাজ করতেন।… দ্বিজেন ঠাকুর তো ছড়াই বেধে ফেলেছিলেন, “কোথা গো মেরে রয়েছ তলে/ হরিচরণ, কোন গরতে?/ বুঝেছি, শব্দ-অবধি-জলে/ মুঠাচ্ছ খুব অরথে”।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল এই অভিধানটি বিশ্বভারতী থেকেই প্রকাশিত হোক। তাই তিনি এর প্রকাশনার দায়িত্ব দিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। কিন্তু বিশ্বভারতীর কোষাগারে তখন যথেষ্ট অর্থ ছিল না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যোগাযোগ করেও কোনো আশার আলো দেখা গেল না। প্রায় দশ বছর পড়ে রইল বঙ্গীয় শব্দকোষের পাণ্ডুলিপি। এ সময় হরিচরণ দ্বিতীয়বার শব্দসংগ্রহ ও সংযোজন করে অভিধানটি সংস্কার করেন। দীর্ঘ দশ বছর প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা পাণ্ডুলিপিটি অবশেষে আলোর মুখ দেখে।

‘বিশ্বকোষ’-এর নগেন্দ্রনাথ বসু অভিধানটি প্রকাশে সম্মত হলেন। জানালেন, কাগজের দামটা এখনই দিতে হবে, ছাপার খরচ পরে দিলেও চলবে। হরিচরণ তাতেই রাজি হলেন। সারা জীবনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করে ১৩৪০ সাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে এই অভিধানের ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৩ বছর ধরে প্রকাশিত হয় মোট ১০৫টি খণ্ড। বিশ্বভারতী কোনো কমিশন ছাড়াই অভিধান বিক্রির ব্যবস্থা করে। হরিচরণের মৃত্যুর পর ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে দু’খণ্ডে গোটা অভিধানটি প্রকাশ করে সাহিত্য অকাদেমি।

একে একে তেরো বছর ধরে মোট একশ’ পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশ পায় ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’। কাজের কিছু স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ও ১৯৫৪ সালে শিশিরকুমার স্মৃতি পুরষ্কার পেয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে আচার্য (Chancellor) জওহরলাল নেহরুর হাত থেকে তিনি বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দেশিকোত্তম গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীও তার কাজের কথা জানতে পেরে প্রশংসা করেছিলেন। গান্ধী তাঁর ‘হরিজন’ পত্রিকায় হরিচরণকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিলবার্ট মারের সঙ্গে তুলনা করেন।

যাঁর নির্দেশে হরিচরণ এই সুবৃহৎ কাজ সমাপ্ত করেছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “ শান্তিনিকেতন-শিক্ষাভবনের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল বাংলা অভিধান সঙ্কলন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার এই বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত চিন্তা ও চেষ্টা আজ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হইল।

তাঁহার এই অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়াছে, আমার বিশ্বাস সকলেই তাহার সমর্থন করিবেন। (শান্তিনিকেতন, ৮ আশ্বিন ১৩৩৯) রাজশেখর বসুও বঙ্গীয় শব্দকোষ সম্পর্কে লিখেছেন, কেহই শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় বিরাট কোষগ্রন্থ সংকলনের প্রয়াস করেন নাই। বঙ্গীয় শব্দকোষে প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতেতর শব্দ (তদ্ভব দেশজ বৈদেশিক প্রভৃতি) প্রচুর আছে।

কিন্তু সংকলয়িতার পক্ষপাত নাই, তিনি বাঙলা ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহে ও বিবৃতিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। যেমন সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, তেমনি অসংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি যথাসম্ভব দেখাইয়াছেন। এই সমদর্শিতার ফলে তাঁহার গ্রন্থ যেমন মুখ্যত বাঙলা সাহিত্যের প্রয়োজনসাধক হইয়াছে, তেমনি গৌণত সংস্কৃত সাহিত্য চর্চারও সহায়ক হইয়াছে। সংস্কৃত মৃত ভাষা কিন্তু গ্রিক লাটিনের তুল্য মৃত নয়।

ভাগ্যবতী বঙ্গভাষা সংস্কৃত শব্দের অক্ষয় ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারিণী, এবং এই বিপুল সম্পৎ ভোগ করিবার সামর্থ্যও বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত। আমাদের ভাষা যতই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ হউক, খাঁটী বাঙলা শব্দের যতই বৈচিত্র ও ব্যঞ্জনা-শক্তি থাকুক, বাঙলা ভাষার লেখককে পদে পদে সংস্কৃত ভাষার শরণ লইতে হয়। কেবল নূতন শব্দের প্রয়োজনে নয়, সুপ্রচলিত শব্দের অর্থপ্রসার করিবার নিমিত্তও। অতএব বাঙলা অভিধানে যত বেশি সংস্কৃত শব্দের বিবৃতি পাওয়া যায় ততই বাঙলা সাহিত্যের উপকার।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মহোপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত শব্দের বাঙলা প্রয়োগ দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রাশি রাশি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন। এই বিশাল কোষগ্রন্থে যে শব্দসম্ভার ও অর্থবৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহাতে কেবল বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের চর্চা সুগম হইবে এমন নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্যও সমৃদ্ধিলাভ করিবে। (৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪)

বাংলা ভাষার একটি অভিধান সংকলনে জীবনের চল্লিশটি বছর ও সমস্ত সঞ্চয় নির্দ্বিধায় এবং আনন্দচিত্তে ব্যয় করে গেছেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর সাধনার ফল ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ আর দু’টি চোখ। এ

কটি ভাষার অভিধান প্রণয়নের মতো আয়াসসাধ্য কাজ একক প্রচেষ্টায় সম্পাদন করতে গিয়ে এক সময় দৃষ্টিশক্তি চলে যায় তাঁর। হরিচরণের তা নিয়ে কোনও আক্ষেপ ছিল না। পরবর্তীকালে প্রণীত বাংলা অভিধানগুলো হরিচরণের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষে’র কাছে গভীরভাবে ঋণী। আজকের ভাষা গবেষক, বাংলা শব্দানুসন্ধানী ও বাংলা ভাষাচর্চাকারী বযে কোনও ব্যক্তির কাছে বঙ্গীয় শব্দকোষ-এর আবেদন অনস্বীকার্য।

তাই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আজও বাংলা অভিধান সংকলনের ইতিহাসে ভাস্বর। ১৯৫৯ সালের ১৩ জানুয়ারি বাংলা ভাষায় নিবেদিতপ্রাণ এই মহান সাধক মৃত্যুবরণ করেন।

আরও পড়ুন ….

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র ছেলে মুর্তজা বশীর

জর্জ ফ্লয়েড হত্যা ——- তাহা ইয়াসিন